知床半島で観光船が遭難したという。海を一番熟知している漁船が戻るほどの荒天なのにこの観光船は無謀にも戻らなかったという。別の運行会社の船員は「荒れるから出るなと言ったのに行っちゃった」と言っている。波の高さ3mとは見かけの高低差が6mにもなる。小さな観光船の乗客たちは生きた心地がしないだろう。

ただ、「荒れるので欠航します」と言っても、いつか神奈川県の渓谷の中州で遊んでいたファミリーに増水するから避難するように言っても「大丈夫だ!」と避難せず流されて死んだ例と同じような強引な客たちがいて、「せっかくだから出せよ!遠くからきているんだから・・。」と観光船会社に強要する似たような事が在ったのかもしれない。

人間を受け付けない事で名の知れた大自然の知床半島だ。何らかの法的ルールと我儘な客を規制する仕組みが必要だろうと思う。

そもそも知床は周囲が崖で人間が立ち入れないだけではなく、自然環境が非常に厳しいから野生動物ですら生きていくのが大変な場所だ。だからこそ自然遺産として残っているのだろう?

筆者は海のスポーツ(ジャンプ系のウインドサーフィン)を30年近く続けてきて、海の怖さは普通の人より少しは知っているつもりだ。

強風波浪注意報が出て競技用ディンギーヨットが全て浜へ戻り、上空を保安庁のヘリが巡回している時、相模湾の沖合(と言ってもたかが1~2㎞沖合)でウインドでカッ飛んでいた時の海の様子は今でもはっきり目に焼き付いている。もちろん一人でなど出ないし、必ず信頼のおける仲間と一緒だ。さらには岸で大勢が見守ってくれているからこそ出られたのだ。海は怖いし、命を守るための掟がいくつもある。

荒れる海を数十海里も崖沿いに周回する観光船。ベテランの船長(年齢制限含めて定期的な免許更新実地テスト)、GPS(乗客含めて全員に発信機付ライフベスト着用)、自動復元できる船体構造、必ず2艇以上で出航(イルカウオッチ同様)、色々条件を整えて運営・運航すべきだと思うが監督官庁は今までいったい何をしていたのだ?

報道では船舶検査をパスしたというが、今朝の別会社の船員のTVコメントでは昨年の座礁事故で船首が割れてひびが入っていたという。これは大問題になるだろう。

管理責任は非常に重大だろう。監督官庁のメンバーは全員クビ、全とっかえが当たり前ではないか?

陸上で行われるプロゴルフのトーナメントだって、雷雲が近づけば主催者が競技の一旦停止、日程順延などを決定する。今回の場合など午後から海が荒れるのが判っているのに単独で出ていく観光船会社は即営業停止・営業免許剥奪が当たり前だろう?

NHKなどが自然をさんざんPRしてくれて客のニーズを高める中で、船だけ出し高い料金を取る地元の観光産業。流氷上に魚を撒いてオオワシとオジロワシの争奪戦を船上から写真にとらせカメラの種類によって万の単位の料金を徴収するあくどき観光産業。

大自然の遺産をタダ同然で、安全を無視して見世物にして金を稼ぐ知床の観光産業そろそろ叩かれても良い頃だろうと思う。知床エリアは以後永遠に海から(伝統漁業は除く)も陸からも観光客を立ち入らせない仕組みにしてもいい頃だろう。

さて、新型コロナウイルス、海外ではマスク取り外しOKが始まった。昨日のこのブログでの井上正康名誉教授の言う通りに成りつつあるようだ。理にかなっている。

今朝の情報。

繰り返すが、昨日のこのブログでご紹介した大阪市立大学 井上正康 名誉教授の講演サイトをご覧いただいただろうか?2時間近いが、筆者は非常に重要な講演だと思う、初めて新型コロナウイルスに関する詳細な事実を知ることができた。

【講演フル】大阪市立大学 井上正康 名誉教授 2022.3.27

https://www.nicovideo.jp/watch/sm40237274

筆者は思う。今までNHKの総合・BS、あるいはスペシャル含めて、さらには民放TVなどでこの井上名誉教授のようなスペイン風邪時代からの感染症の詳しい解説、あるいは新型コロナウイルスのα株、デルタ株、最近のオミクロン株それぞれがどのように違うのか?の説明を聞いたことが在っただろうか?

忽那王とかいわれる髭ダルマ医師(井上名誉教授の表現)、八割オジサンとして危機感をあおるばかりで嘘八百の予想数値で国民を騙し続ける北大⇒京大栄転の西浦教授、はたまたコロナの女王と言われテレ朝のモーニングショーで無理難題を連呼した岡田春江教授。マスコミですっかり名と顔が売れた専門家と称するこれらどれ一人からも、井上教授の様な詳しい説明を聞いたことがない。

厚労省含め政府も「ワクチンさえあれば新型コロナウイルスは収まる・・」の一点張りで、イメルベクチン、5-ALA、アビガン、その他時々TVで良いニュースかもしれないと報じられる治療薬の効果に関してほとんど詳しい説明をしない。

これは我が国政府がコロナワクチンを販売するモデルナやファイザーとの癒着があまりに強すぎてワクチンメーカーからのキックバック利権の確保を優先するがための事だという話もある。筆者はどうでも良い、そんなこと薬剤業界では100年前から存在するのだろう?

むしろワクチン以外の選択肢を排除して、無脳な自分たちの業務が単純に遂行できる方策で新型コロナウイルスに立ち向かうと決めつけた政府・官僚・御用医師会に「基本的に大きな構造的責任問題」が存在するともいわれている。しかしこれも筆者にとってはそんなことはどうでもよいのだ。

正しい情報を得ながら自分としての対処行動を確証持って決められ、自分や家族・友人知人が新型コロナに罹らず、早く収束するなり安心できる確証さえ得られれば・・・。

そういった中で、厚労省に忖度したのか否か、怖い話があるにもかかわらず日本のメディアは連日の新規感染者数の推移とワクチン接種の同調圧力を裏で演出することばかりやっているような気がする。

昨日のブログが長くなったので今日は短めにしたいが、これだけは述べておきたい。筆者としてはこれらを真剣に注視してワクチンに対処したほうが良いと思う。

① 新型コロナのデルタ株は喉からウイルスが入って肺がやられるとの事だったが、オミクロンは腸からウイルスが入って血栓が出来、血栓症で重症化する事。

② 飛沫感染ではなくエアゾル感染・空気感染で広がるため繊維・網の目よりはるかに小さなウイルスを素通ししてしまうマスクはほとんど防御には意味がない事。むしろマスクをすることで、口腔内のウイルスを増殖し自分自身が重症化しかねない事。

③ スマホ鏡面、トイレの便座除菌が非常に重要であること。

④ mRNAワクチンは打つことで打つことで自己自然免疫が劣化し、むしろ新型コロナウイルスに感染しやすくなること。ブースター接種を進めた諸国で直後に感染爆発が起きているのが何よりの証拠。

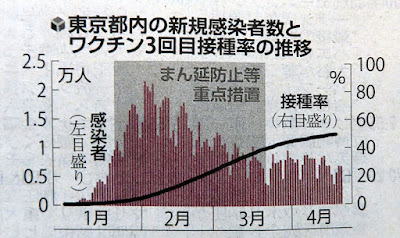

イスラエルばかりではなく3回目、4回目を打ち始めた各国で感染急拡大。※講演資料

⑤ mRNAワクチンは打って1か月で劣化した自己免疫が復活するが、その間が無防備に近く非常に危険であること。これらにより打たない方が安全であること。

⑥ mRNAワクチンを打って1,450名近くが亡くなっているが、打った直後2日間に死亡者数の大半が集中していることにより、厚労省がワクチンと死亡に因果関係はないと言うのは無理がある事。

厚労省の発表データより、講演資料。

同上、講演資料。

同上講演資料。

⑦ mRNAワクチンは直後の副反応(モデルナアームなど)だけではなく「接種後長期の十分な安全性データは得られていない事には留意が必要である」というような無責任なコメントを公式に発表していて、不確定要素の多い物を国民に押し付けている事実がある事。

講演資料より。

責任逃れなのか?厚労省のHPに堂々とこう言うコメントが出ているというのだ。

⑧ ファイザー社の副反応には1,000項目以上の多岐にわたる重要な「副反応」が存在する事実を日本のメディアは報じていない事。